ASTHME DU SUJET AGE

GENERALITES

Deux tableaux :

n

asthme ancien vieilli,

n

asthme d’apparition tardive

(souvent

sous-diagnostiqué).

EPIDEMIOLOGIE

1/ Fréquence :

Plusieurs études épidémiologiques américaines ont déterminé

les différentes prévalences de l’asthme en fonction de

l’âge :

- 8 à 10 % : enfance,

- 5,5 % : adolescence,

- 7 % : adulte,

- 10 % : sujet âgé > 70 ans.

® fréquence

avec âge.

2/ Mortalité :

n Chiffres :

* USA 1982 :

n 35/44 ans : 0,6/100.000 habitants

n 65/74 ans : 4,9/100.000 habitants

n 75/84 ans : 7,2/100.000 habitants

* GB 1985 : 58 % hommes et

71 % femmes décédés d’asthme : > 70 ans.

* BARGER et Coll (1982) :

80 % des patients décédés d’asthme : > 55 ans.

® Mortalité

accrue par asthme chez le sujet âgé.

n Raisons de la mortalité accrue en gériatrie :

* Retard au diagnostic,

* Traitements inadaptés (moins

aggressifs),

* Augmentation de la mortalité

globale par asthme depuis 20 ans,

* Diminution de la perception de dyspnée avec l’âge.Donc plus exposés aux complications

DEFINITIONS

Critères du GINA (1995) :3

n TVO

spontanément réversible ou sous l’effet d’un traitement

n Hyperréactivité

bronchique non spécifique (HRBNS)

( HRBNS

avec l’age par ¯ recepteurs b2 des

voies aériennes)

n Inflammation

chronique des voies aériennes

Deux tableaux cliniques :

1/ Asthme ancien vieilli (devenu

moins réversible et plus cortico-dépendant))

2/ Asthme de survenue tardive (de

novo)

CLINIQUE

Symptômes cliniques ASPECIFIQUES.

= dyspnée, sibilances et oppression thoracique

observés aussi dans d’autres pathologies :

n emphysème,

n bronchite

chronique,

=

BPCO : maladie obstructive la plus fréquente chez le sujet âgé

n troubles

de la déglutition avec fausses routes alimentaires,

n décompensation

cardiaque gauche : oedeme bronchique de l’

« asthme cardiaque » (James HOPE en 1833),

n tumeurs

trachéo-bronchiques,= wheezing

n reflux gastro-oesophagien.

Tout ce qui siffle n’est pas

asthme

v Asthme

vieilli

n asthme extrinsèque

apparu dans l’enfance ou l’age adulte

n < 65 ans

n IgE dépendant dans 71% des cas (rôle des aéroallergènes)

n IgE et tests cutanés positifs

n Ayant évolué vers l’asthme à dyspnée continue (persistant

sévère)

n Souvent hyperéosinophilie sanguine

n Souvent nécessité d’une corticothérapie per os.

v Asthme de survenue tardive

n > 65 ans

n Apparition dans les suites d’une infection respiratoire

n ® Importance des symptômes

révélateurs :

- crises dyspnéïques d’apparition brutale,

- épisodes de sibilances respiratoires,

- crises dyspnéïques nocturnes.

n Évolution vers l’asthme à dyspnée continue

§ Non IgE dépendant

(faible rôle des aéroallergènes : 12% des cas)

§ = « asthme intrinsèque » Souvent hyperéosinophilie

sanguine

§ pas d’

IgE et tests cutanés souvent négatifs

§ Sévère (souvent nécessité d’une corticothérapie per os).

Particularités

cliniques

Facteurs déclenchants

des crises d’asthme :

n Asthme

vieilli (IgE dépendant) : exposition allergénique.

n Asthme

tardif (non IgE dépendant) :

- bronchites aiguës virales,

- expositions à des vapeurs irritantes (fumée, aérosols

ménagers, peintures),

- béta-bloquants (cardiopathie ischémique, arythmies,

glaucome…),

- aspirine, AINS.

Problème du sous-diagnostic de cette pathologie :

n en

raison de l’intrication avec les BPCO tabagiques (emphysème

et bronchite chronique) responsables de toux + dyspnée,

n car ¯ perception de la dyspnée par la personne âgée (test méthacholine / crise asthme) qui peut être à l’origine d’un retard à l’hospitalisation en cas de crise d’asthme.

Moindre recours à l’hospitalisation :

n Chez le sujet âgé asthmatique, on observe :

n du délai d’hospitalisation en cas d’aggravation des symptômes respiratoires :

aggravation respiratoire > 14 jours avant hospitalisation : 65 % chez

patients de plus de 65 ans contre 29 % chez patients < 40 ans, en partie par

diminution de la sensation subjective de dyspnée.

§ Mortalité par :

§ non

reconnaissance de la pathologie

§ retard

de prise en charge

§ insuffisance

du traitement

§ interactions

médicamenteuses.

n

®

Nécessité de l’évaluation systématique du débit-mètre de pointe chez la personne âgée.

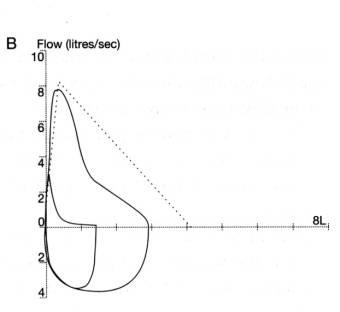

SPIROMETRIE

n Possibles

difficultés de réalisation…

n EFR :

n TVO de base (Asthme ancien vieilli) : test aux b2 mimétiques : gain VEMS ³ 12 % car REVERSIBILITE partielle (¯ réponse aux b2 mimétiques). Si pas de

réversibilité : pas d’asthme

n EFR normales : recherche d’une HRBNS par test à la

métacholine à

¯ du VEMS

n Même

classification que l’asthme de l’adulte et du sujet jeune avec adaptation du

traitement en fonction du stade de sévérité.

EFR

CLASSIFICATION

TRAITEMENTS : GÉNÉRALITÉS

Constatations :

n Si

Asthme intermittent atopique (le plus fréquent) du sujet jeune : pas de

traitement ou b2 mimétiques à la demande.

n Si

Asthme tardif du sujet âgé non atopique : traitement lourd et continu.

n Or,

problème de la faible compliance au traitement des sujets

âgés :

n patient vivant seul,

n perte de mémoire,

n problèmes financiers,

n mauvais usage des aérosols,

n négation, dénit ( ?) de la vieillesse, de la maladie.

A/ b2

mimétiques (traitement de fond) :

n Voie inhalée : voie préférentielle, surtout chez le patient

âgé :

n moindre diffusion systémique (tachycardie, tremblements…),

n pas « dangereux » en lui-même :

surconsommation (> 2 aérosols doseur/mois) signe l’instabilité de la maladie

et donc son caractère potentiellement grave ,

n au prix d’une surveillance adéquate : possible

hypokaliémie et augmentation espace QT qui doivent être recherchées afin

d’éviter les troubles du rythme ventriculaire (+++ en cas de cardiopathie

ischémique avec traitement par Digoxine).

n Danger du traitement à la demande car diminution de la

sensation de dyspnée ®

DEP quotidien.

n Asthme tardif ou vieilli = souvent asthme persistant modéré

ou sévère : b2

mimétiques de longue durée d’action. Toujours en association avec une corticothérapie inhalée (800

à 2000 µg/j).

b2 mimétiques : REMARQUE

n OXEOL : b2

mimétiques per os :

n longue durée d’action (TTT symptômes nocturnes),

n tropisme pulmonaire,

n intérêt en association avec un antileucotriène

n pour asthmes persistants modérés et sévères,

n posologie : 1 cp 10 mg le soir, peut être augmenté à 2

cp en 1 prise le soir, en fonction des résultats obtenus.

B/ Corticoïdes (traitement de fond):

n Si

possible inhalée,

sinon

per os.

Etude de Braman et

collaborateurs (ARRD 1991) : sur 25 patients > 70 ans avec asthme

tardif : 22 sous corticothérapie orale et/ou inhalée.

n Règles : éviter au maximum les

complications de la corticothérapie :

n aggravation : ostéoporose, diabète, hypertension,

cataracte,

n induction : fragilité cutanée, myopathies, troubles de

l’humeur, perte de mémoire.

1) diminuer l’absorption

systémique des corticoïdes inhalés :

n utilisation des inhalateurs de poudre,

n utilisation de chambre d’inhalation,

n utilisation des sprays autodéclenchés,

n utilisation des molécules de diffusion systémique moindre,

n se rincer la bouche au décours de la prise.

2) augmenter les doses de

corticoïdes inhalés (jusqu’au maximum : 2 mg/j), avant de recourir à la

corticothérapie per os.

3) Prescrire une

corticothérapie orale à la plus petite dose efficace.

4)Employer des

corticoïdes de ½ vie courte.

5) Assurer un apport

calcique suffisant (1500 mg/j) et en vitamine D (800 U/j). Chez la femme avec

ostéoporose, discuter une oestrogénothérapie. Eviter médicaments favorisants

ostéoporose : anti-convulsivants, sels aluminium,

héparine, tétracyclines…).

C/ anti-leucotriènes (traitement

de fond):

n SINGULAIR®

(Montelukast) : 1 cp 10 mg le soir au coucher.

n Indications :

asthme persistant léger à modéré avec symptômes insuffisamment contrôlés par

l’association béta-2-mimétiques/corticoïdes inhalés.

n Amélioration

de la symptomatologie 8 fois/10 en une semaine (arrêt si pas de bénéfice observé).

D/ Théophyllines

(traitement de fond) :

n

Traitements de moins en moins

utilisés dans l’asthme tant en traitement de fond qu’en aigu.

n

Intérêt pour réduire la corticothérapie

per os (asthme persistant sévère).

n

Peu recommandées

chez le patient âgé car :

n

pathologies intriquées

diminuant la dégradation de la molécule (surdosage) : décompensation

cardiaque droite ou globale, cirrhose, cholestase…

n

polymédication fréquente avec

risque de surdosage (Erythromycine, Ciprofloxacine, Cimétidine, Alloprurinol),

n

A théophyllinémie identique,

les complications graves sont multipliées par 16 chez le sujet > 70 ans par

rapport aux patients < 25 ans.

n

Mais :

n

clairance de la théophylline non

modifiée par âge,

n

emploi possible sous contrôle

régulier de la théophyllinémie (entre 10 et 15 µg/ml).

TRAITEMENTS : REMARQUES

n Voie

inhalée préférentielle

pour

administration de b2 mimétiques et corticoïdes.

n Mais,

la majorité des sujets âgés sont incapables d’utiliser correctement un

aérosol-doseur ® asynchronisme patient/aérosol doseur (facultés

intellectuelles, force motrice moindre, déformations articulaires…),

n D’où la

nécessité de l’utilisation chez le sujet âgé :

n chambre d’inhalation,

n arérosols auto-déclenchés,

n poudre,

n

+++ formes orales.

Pour en savoir plus…

n Série « Pneumologie de la personne agée »

n Article de Radenne F. et collaborateurs (CHU Lille) L’asthme

du sujet agé Revue des Maladies Respiratoires 2003, 20 : 95-103.