Nutrition de la personne âgée

la Dénutrition

Protéino-Energétique (DPE).

Epidémiologie :

Dépistage nécessaire de ce fréquent problème dont les conséquences sont graves en terme de morbi mortalité :

-- à domicile 5 à 7 % des sujets agés

-- à l'hôpital 20 à 75 %

-- en longs séjours 30 à 70 %

-- en maison de retraite 30 à 50 %

En cours séjours la part catabolique de la malnutrition atteint 95 % des cas.

Les causes de la malnutrition :

Pourquoi

une telle fréquence de la malnutrition chez la personne âgée ?

Parce que les causes sont multiples et souvent intriquées .

-- les modifications physiologiques liées à l' âge :

La rapidité d'installation de la malnutrition dépend en partie seulement des modifications métaboliques liées à l'âge.

les modifications d'organes :

§ le seuil du goût s'estompe avec l'âge. De nombreux médicaments modifie le goût des aliments. Cette altération sensorielle pourrait contribuer à la sélection de aliments plus sucrés.

§ Diminution du flux salivaire et acidification

§ diminution des sensations olfactives, et visuelles (↓ part hédonique de l’alimentation)

§ altération de la denture ou un mauvais état gingival (> soixante-cinq ans : 60 % d'édentation) seule une mastication, indolore permet une alimentation correcte, l'insuffisance masticatoire imposant une alimentation monotone, mal équilibrée et peu d'appétissante

§ la muqueuse gastrique s’atrophie avec l'âge. Il en résulte une diminution des sécrétions d'acide chlorhydrique source de retard à l'évacuation gastrique. La stase gastrique augmente la sensation de réplétion gastrique .Donc éviter les repas rapprochés chez la PA. L'achlorhydrie favorise une pullulation microbienne consommatrice de folates.

§ Au niveau de l'intestin grêle de, la diminution des sécrétions enzymatique est responsable d'un retard à l'assimilation des nutriments.

Les modifications des métabolismes :

§ il existe une diminution des activités physiques ce qui entraîne une :

· augmentation de la masse grâce qui passe de 15 % à 30 %

· diminution de la masse maigre qui passe de 17 % à 12 %. C'est surtout la masse de réserve musculaire qui diminue avec l'âge (50 % entre 20 et 70 ans)

§ diminution de l'eau totale de 60 % à 50 % . Le seuil de perception de la soif est plus élevé et le pouvoir de concentration des urines diminue. Il en résulte une moins bonne compensation de la déshydratation qui ne peut être prévenue que par un apport hydrique régulier et systématique .

§ La diminution du rendement du métabolisme protéique : l'utilisation des nutriments diminue -- --> moins bon rendement.

§ le trouble du contrôle du métabolisme du glucose source de hyperglycémie post prandiale par retard de sécrétions du pic insulinique à la suite d'une ingestion de glucose, et diminution du captage du glucose par le muscle.

§ la présence d'une hypo cholestérolémie traduit un état de malnutrition, de mauvais pronostic.

§ L'absorption calcique dépend de la concentration du calcium dans la lumière intestinales et un apport calcique élevé est indispensable pour satisfaire les besoins de la personne âgée.1500mg/j

Cependant le vieillissement physiologique n'est pas à lui seul une cause de malnutrition. La malnutrition ne s'installe que lorsque le vieillissement s'accompagne de pathologies dégénératives, infectieuses ou inflammatoires multiples, intriquées ou en cascade.

2

-- les insuffisances d'apport :

par

causes environnementales ou causes exogènes de la malnutrition.

A domicile :

-- les facteurs sociaux :

- pauvreté,

- isolement social et familial .

- La personne âgée a besoin de temps pour manger, la convivialité des repas et de la table c’est important

- environnement

-- l’éducation du patient :

- accumulation des idées préconçues sur l'alimentation,

- les erreurs diététiques et thérapeutiques :

- régime abusif, restrictif ou déséquilibré

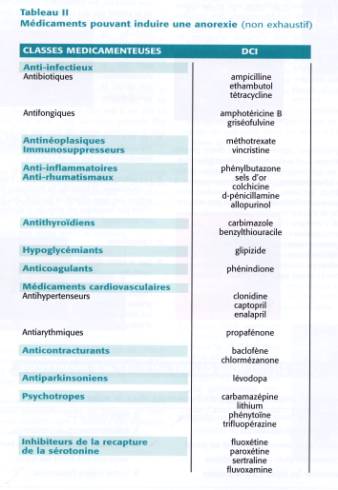

- excès de médicaments source d'anorexie par modifications du goût ,de l'humidité de la bouche

- l'alcoolisme

- ignorance des besoins nutritionnels,

- ignorance des aides possibles à domicile pour pallier aux conséquences de isolement

-- la diminution des capacités physiques :

- capacités masticatoires

- trouble de la déglutition,

- difficulté à la marche

- déficit moteur par AVC

- le tremblement,

- perte d'autonomie.

-- la diminution des capacités cognitives responsable d'une alimentation insuffisante ou aberrante

-- l'alitement

-- les syndromes de mal absorption

-- l'anorexie

-- l'absence de prise en charge du problème nutritionnelle au cours de toutes maladies

En Institution :

-- les memes causes qu’au domicile avec en plus

- les difficultés liées a l’adaptation en institution

-- dépend aussi

- de l’efficacité du dépistage des sujets à risque

- de la politique d’alimentation et de la qualité des repas

A l’Hôpital :

-- méconnaissance

- des besoins des malades âgés

- du dépistage de la dénutrition

-- le syndrome de DPE est facilité par :

- les jeunes prolongés (pour examens)

- les perfusions sans alimentation

- une restauration parfois inadaptée

- un contexte de maladie et de perte d’autonomie

- une situation de stress

3

– les causes endogènes

maladies sans syndrome inflammatoire :

- au cours de la dépression

- au cours de la démence

- les états d’agitation psychomotrice

- les syndromes parkinsoniens et les tremblements

- lors de la chirurgie

- lors des AVC (destruction cellulaire++) IDM

- lors des maladies de la bouche et de l’œsophage : mycoses buccales, oesophagiennes plus fréquentes chez le sujet âgé du fait de la diminution de la sécrétion salivaire

maladies

avec syndrome inflammatoire :les syndromes d’hypercatabolisme

- toutes les maladies infectieuses et inflammatoires aigues ou chroniques

- les cancers

- les situations de stress dues à la pathologie, entraînent une production d’interleukine anorexiante

- les maladies cachectisantes,

- les escarres, et brulures

- certaines défaillances d'organes (insuffisance cardiaque respiratoire),

- l'hyperthyroïdie

[Mécanisme des états

d'hypercatabolisme :

L’hypercatabolisme est déclenchée lors de toutes maladies

qu'il s'agisse :

-- d'une infection : hyper fonctionnement des lymphocytes

-- d'une destruction tissulaire : hyper fonctionnement des

phagocytes

-- d'une réparation tissulaire : hyper fonctionnement des

fibroblastes.

L'intensité et la durée de ce syndrome d’hypercatabolisme

dépend de la rapidité de guérison de l'infection, de l'étendue des lésions

tissulaires et de la vitesse de cicatrisation. Quel que soit le mécanisme

d'activation, il y aura hyper stimulation des monocytes-macrophages.

L’hyper fonctionnement monocytaire se traduit par

l'augmentation des cytokines monocytaires dans le sang circulant.( IL1 IL6 TNF.) Ces cytokines stimulent

des cellules effectrices (lymphocytes, où phagocytes, ou fibroblastes) et

entraînent des modifications métaboliques pour fournir a ces cellules des

nutriments dont elles ont besoin.

En absence d’augmentation des

apport alimentaire, ces nutriments sont prélevés sur les réserves de

l'organisme.

Cette réorganisation concerne

aussi le métabolisme hépatique : il y a réduction de synthèse des protéines de

transport nutritionnelles (albumine, prê albumine),pour permettre la synthèse

des protéines inflammatoires (orosomucoide, macroglobuline, CRP.) nécessaires

au processus de défense de cicatrisation.

Les cytokines ont aussi un effet anorexigène propre.

Les cytokines inhibent l’anabolisme lipidique.]

La prescription nutritionnelle doit être quasi systématique chez la personne âgée s'il y a un événement qui peut être responsable d'un hyper catabolisme.

Si apport <1500cal/j déficit assuré en oligoéléments et vitamines

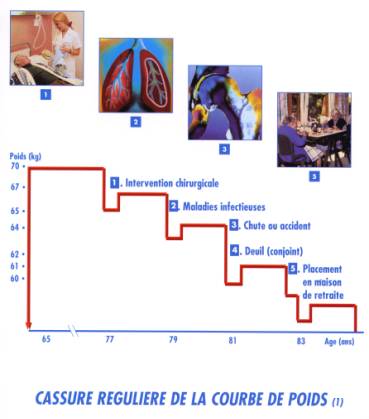

Il

faut savoir que la personne âgée ne revient jamais à son poids initial après

un épisode de dénutrition même si il existe une reprise d’appétit.

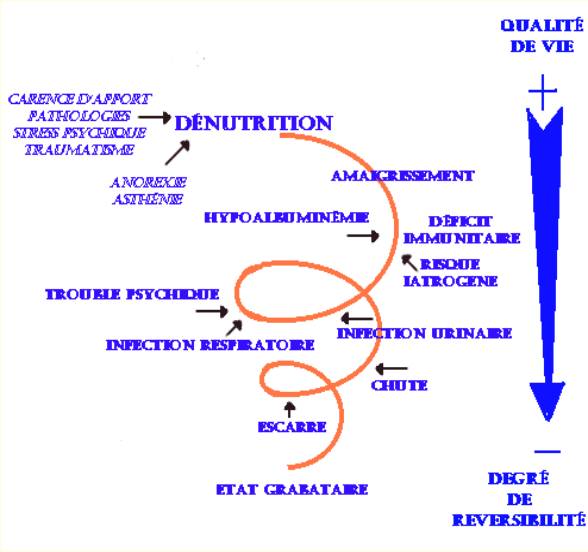

Spirale de la dénutrition :

Conséquences de la

dénutrition :

Impact sur la morbi-mortalité :

§ la DPE multiplie par 2 à 6 le risque de pathologie infectieuse (en particulier infections nosocomiales)

§ la DPE multiplie par 2 à 4 la durée d'hospitalisation. (augmentation du coût)

§ Impact sur la mortalité : le risque est multiplié par 2 à 8

Conséquences spécifiques :

§

Sarcopénieà risque de

chute

§

Escarres par

alitement et deshydratation

§

Ostéopénieà fractures

1500mg de Ca /j sont necessaires 1 produit laitier /repas

§

Déficit

immunitaire. Il s’explique par :

o

La baisse du

rendement proteino énergétique et la diminution du Fer et du Zn et du Se et des

vit B6 et E

o

Déficit de

l’immunité à médiation cellulaire : tests cutanés la diminution de réponse

permet de quantifier la dénutrition. Anergie si Alb <32g ;lymphopénie (^ 2000+/-600) <1200 si dénutrition ;

synthése d’IL2 diminuée

o

Déficit de

l’immunité à médiation humorale :diminution de production des Ac moins

bonne réponse vaccinale

o

Le systéme

immunitaire se restaure avec la rénutrition

o

Un bon état

nutritionnel ralentit le vieillissement du systéme immunitaire.

Dépistage des patients à risque de DPE

Face à une personne âgée, il faut savoir penser aux signes d'alerte :

1 -- diminution de deux kilos dans le dernier mois ou de quatre kilos dans les 6 derniers mois.

2 -- diminution de 15 à 20 % du poids de l'âge adulte.

3 -- 2 repas par jour ou moins.

4 -- l'existence d'un régime.

5 -- revenus insuffisants ou mal utilisés.

6 -- perte d'autonomie physique ou psychique.

7 -- existence de problème bucco dentaire.

8 -- existence de trouble de la déglutition.

9 -- veuvage, isolement, état dépressif.

10 -- constipation sévère anorexiante (nausées).

11 -- > 5 médicaments/jour.

12 -- toute maladie.

Une ou plusieurs de ces situations réunies peuvent évoquer un risque de malnutrition.

Diagnostic de la malnutrition :

1 Mesures globales de masse corporelle :

Poids : balance ou chaise balance tarée avant chaque pesée.

S’intéresser aux variations de poids mais attention aux oedemes !à l’ascite

Une perte de 2 kg en 1 mois ou de 3 kg en 3 à 6 mois doit alerter !

IMC de Quetelet ( rapport >Poids/Taille ² en kg /m²) Nécessite de prendre la taille avec la distance Talon Genou.

Si IMC< ou = 20 : sujet dénutri

2

Evaluation des ingestas :

l'analyse d'un relevé des ingestas par un membre de la famille ou l'aide soignante, permet de dépister les patients à risque d'insuffisance d'apport. Ce relevé consiste à noter sur une feuille préparée à cet effet la quantité de chaque met effectivement consommé pendant trois jours consécutifs.

On peut s'aider en cela de :

-- d’autoquestionnaires

-- feuille de surveillance de l'alimentation (Voir en annexe)

-- grille d'évaluation de Brocker (Voir en annexe)

Dénutrition si ingestas < 1500Kcal/j ou < 20Kcal

/Kg/j

3 Dosages

biologiques :

.Dosage des protéines circulantes nutritionnelles : albumine et pré albumine.

-- albumine :elle a un facteur pronostic mais reflet de l’alimentation d’il y a 3 semaines en raison de son métabolisme

malnutrition

modérée < 35 g/L

malnutrition

sévère < 30g/L

malnutrition dramatique < 25 g/L

-- pré albumine : elle est le reflet de l'alimentation dans les deux jours qui précèdent le dosage. Intérêt pour suivre une rénutrition à court terme.

malnutrition

modérée < 200 mg/L

malnutrition

sévère < 150 mg/L

malnutrition

dramatique < 100 mg/L

Attention +++ :les protéines circulantes sont sensibles aux variations de l'état nutritionnel, mais n'en sont pas spécifiques. En effet, un syndrome inflammatoire a pour effet une diminution importante et rapide de l'albuminémie en raison de l'augmentation des protéines de l'inflammation (crp et orosomucoide). Une diminution du taux d'albumine peut-être la conséquence d'une carence d'apport (malnutrition dite exogène) et/ou d'un syndrome inflammatoire (malnutrition dite endogènes). Dans ce dernier cas, l'élévation de la c réactive protéine précise qu'un hypercatabolisme intervient dans le mécanisme de la malnutrition.

De plus ces paramètres sont souvent surestimés en cas de déshydratation.

-- Dosage des protéines de l'inflammation :

o la C. R. P. à une demi vie brève de 12 heures. Le seuil pathologique est > 20 mg/L.

o la transférrine : un taux <1, 8 g/L est en faveur d'une dénutrition

o

l’ orosomucoide >1,2 g/l

-- Dosage des lymphocytes.< 1200

4

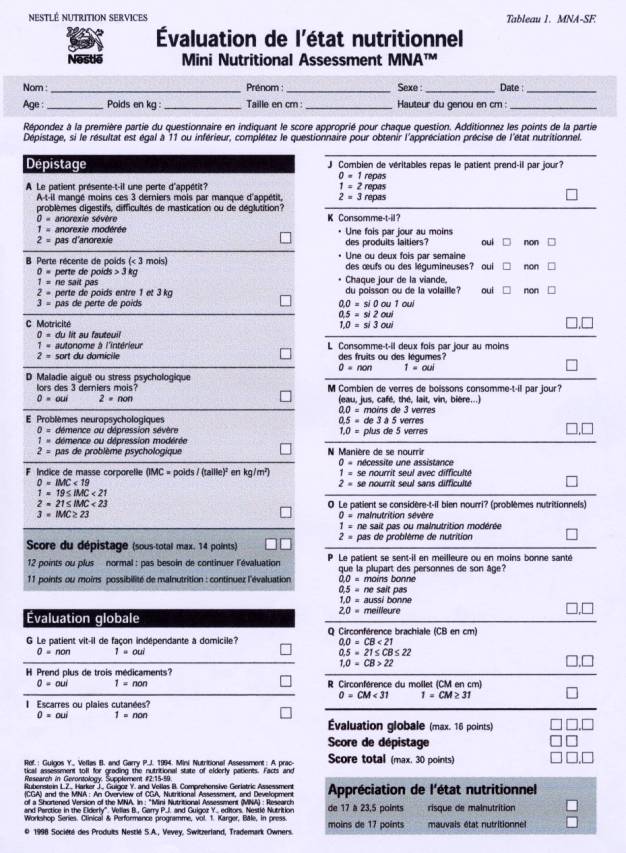

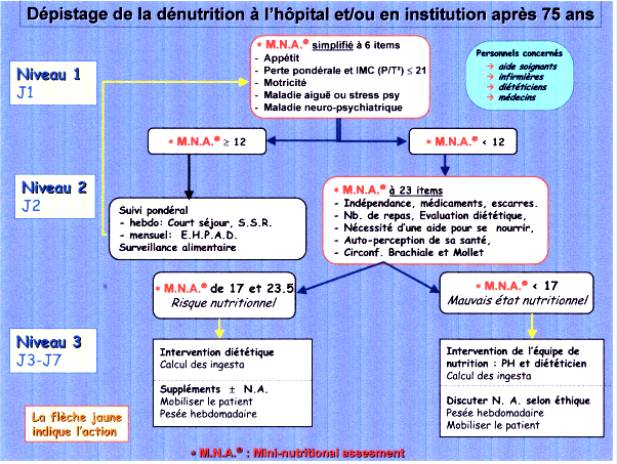

Outils de dépistage validé en institution après 75 ans : Le MNA (Voir en annexe )

Mini Nutritional Assessment : Outil validé pour :

.quantifier le risque de MPE,

.dépister précocement les situations à risque

.et effectuer le suivi nutritionnel .

Sensibilité 96%

Spécificité 98%

§

Si < 12 bilan plus Complet ET Mesures ANTROPOMETRIQUES

§

Si entre 17 et 23.5 : Proposer collations ou supplément

§

Si < 17 : Diététicienne ;Discuter nutrition artificielle SNG

ou GPE.

On peut utiliser avant 75 ans le NRI (Nutritional Risk Index) ou Index de Buzby qui est un index validé à intérêt pronostic démontré surtout si patient porteur d’œdème ou d’ascite

NRI= [1,519 x Alb plasmatique (g/l) ] + 41,7 x Poids Actuel /Poids Habituel

>

97, 5 non dénutri

83,

5 et 97, 5 dénutrition modérée

< 83, 5 dénutrition sévère

Attention aux Pièges Diagnostic :

-- obèse dénutri

-- les poids stables = dénutrition + oedèmes (palper le cou de pied)

-- albumine normale chez un déshydraté : intérêt du dosage de la protidémie et du ionogramme

-- insuffisance hépatique :les dosages de pré albumine, d'orosomucoide et de C. R. P. ne sont pas interprètables

-- insuffisance rénale avec fuite de protéines : albuminémie basse

-- insuffisance cardiaque avec oedème : albuminémie basse par dilution

-- syndrome deT3 basse

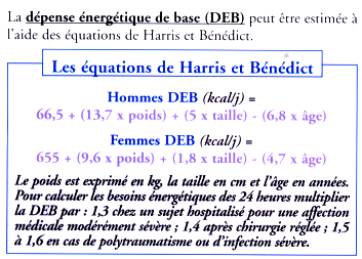

Evaluation des Besoins nutritionnels quotidiens de la personne Agée :

§ Les besoins en énergie :

DEB= 25cal /kg/j =1500 cal /j

o pour une personne âgée sans dénutrition, ayant une activité physique modérée (1 heure de marche, de jardinage d'activités ménagères)

la dépense énergie totale et d'environ 1,3 fois le métabolisme de base.Dans ce cas, les besoins energétiques sont proches de 30-35 cal/kilos/jours.

Soit environ 1800 kcal/jours pour un homme de 60 kilos.

o pour une personne âgée avec dénutrition exogéne :35-40cal/kg/j

o si hyper catabolisme les besoins journaliers sont à peu près de 50 cal/ kilos/ jour.

Les besoins en protéines.

Actuellement

la ration de 1 g de protéines/kilos de poids corporel/jours recommandés chez

l'adulte, devrait être élargie à 1,5 g/kilos/jours chez le sujet âgé.

Les

besoins protéiques doit représenter 15 % de la ration énergétique.

1g N = 6,25g P =30 g de muscle

Les besoins en glucides :

doit représenter 55 % de l'apport énergétique.150 g /j dont 2/3 sous forme de féculents (Il faut recommander aux personnes âgées d'augmenter des apport en glucides complexes et de limiter l'apport en sucre simple.)

Les besoins en lipides :

30% de la ration soit 1 à 1,5 g /kg/j .Les besoins en acides gras essentiels restent de 9 à 10 g par jour chez la personne âgée ce qui représente environ une cuillerée à soupe d'huile végétale chaque jour.

Les besoins en vitamine :

ce sont les mêmes que pour les adultes. Vit A C D E apporter si renutrition 1 ampoule de Nonan et de HPV dans la perfusion

Les besoins en minéraux :

-- le calcium : apport recommandé de 1500 mg/jour

-- phosphore magnésium fer : peu de déficit

Les besoins en oligo éléments :

-- penser aux carences en zinc.et Selenium

Les besoins en eau :

diminution de la sensation de soif, réduction du pouvoir de concentration des urines , réduction du pouvoir de réabsorption sodée -- --> diminution de la masse hydrique corporel total.

Les besoins sont chiffrés à 25 à 40 ml /kg/j soit 2 à 2,5 litres d'eau /J pour une personne de 60 kilos. Apportés par :

§ 50% l’alimentation

§ 50% les boissons

Conduite à tenir devant

une malnutrition :

1 -- traiter les causes possibles de la malnutrition : dépression, aide financière...

2 -- TOUJOURS PRIVILÉGIER LA VOIE ORALE : c'est la première étape

§

Repas Adaptés Variés, attractifs, convivialité des repas et prendre son temps

§

3 repas + 2 collations plus larges(à dix heures, au goûter, ou avant

le coucher par exemple):

§

on peut enrichir le repas par:

o

1 c à soupe de lait poudre = 3.5 g de protéïnes rajoutée dans soupe, sauce blanches purée

o

beurre

o

gruyères Vache Qui Rit dans soupe purée gratins

o

hachis de jambon,

o

oeuf dans soupe , en paquet en omelette

o

PROTIFAR poudre de protéines 1 c à

s = 5 g de protéines 2c à s x 3 /j

§

Suppléments tous faits : briquette NUTRIDORAL

§

Crèmes = 125g=150 cal NUTRICREME

§ Boissons 200 ml = 250 à 300 Cal FORTIMEL

§ L'utilisation du CETORNAN (acides aminés) n à d' intérêt que si escarres chez une personne âgée qui mange, ce qui augmente le rendement protéique de l'alimentation et favorise la cicatrisation. Sinon pas d'intérêt. Idem pour l’utilisation du Cubitan (Cetornan + protéines)

§ Utilisation des orexigénes: Fenugrene, corticoides,??

3 -- la nutrition entérale par sonde naso gastrique voir dans certains cas par gastro-stomie (K ORL ; troubles de déglutition) : toujours avoir l’accord du patient et pour un court laps de temps

Indications :

§

si impossible pas bouche

§

quand l'anorexie est telle que les suppléments ne

permettent pas d'obtenir la ration protéines énergétiques nécessaire au cours

d’une pathologie que l’on juge transitoire

§

ou pour passer un cap difficile de la maladie chronique

avec espoir d’amélioration ensuite ;

§

en préopératoire si chirurgie lourde

§

GPE si déjà dénutri

§

Si dément pas de bénéfice en mortalité et morbidité d’une G.P.E

Technique :

§

C'est la technique la plus adaptée et la mieux tolérée

par le sujet âgé.

§

Sonde nasogastrique en polyuréthane

§ Peut laisser 2-3 mois , mais donne aussi des reflux et si patient arrache remettre 2 fois puis arret

§ Elle se fait :

o de façon discontinue, en bolus, pour préserver l’autonomie du patient

o de façon continue si on privilégie la tolérance

o par simple gravité ou à la pompe(recherche d’une meilleure tolérance) en position ½ assise

o débit :

§ départ :50ml/h puis augmenter par paliers de 50ml/h

§ maximum 300ml/h

§ en moyenne 150 à 200 ml/h

§ 1 flacon de 500 cc passe en 4h si hyper protidique passer en 6h

§ finir par de l’eau pour rincer la sonde

o durée : jusqu'à reprise de 80 % du poids de départ, ou jusqu'à cicatrisation des escarres, ou jusqu'à reprise d'une alimentation normale ou jusqu'au seuil d'irréversibilité si malheureusement les objectifs ne sont pas atteints.

4—Si pathologie grave : nutrition parentérale

§ Elle ne peut être que de courte durée car

§ expose le malade au risque d'hypervolémie, d'infection nosocomiale et de perturbations de l'équilibre hydroélectrolytique

§ +/-Accompagnée d’une nutrition entérale ou entérale d’emblée

5 -- l'hypodermoclyse : désigne la perfusion de liquide dans le tissu sous cutanée essentiellement à des fins de re hydratation. (voir cours sur deshydratation)

Bénéfice et risques d'une nutrition artificielle :(NA)

-- les bénéfices d'une NA transitoire lors d'une affection aiguë ou d'une NA au long cours chez un sujet agé présentant une infection chronique stable sont tout à fait patents et peu discutables.

-- à l'inverse chez le vieillard fragile en institution atteint d'une maladie létale évolutive ou d'une démence la mortalité, les pneumopathies d'inhalation, la morbidité infectieuse est parfois plus élevé que dans la population sans traitement nutritionnelle.

-- la mortalité immédiate après la mise en place d'une NA semble particulièrement importante, puisqu'elle est évalué, selon les études entre 30 et 40 % dans le premiers mois suivant la mise en place du matériel.

-- dans de nombreuses études concernant des populations agé en institution, les risques de pneumopathies d'inhalation sont très élevés avec des chiffres de l'ordre de 50 %.

En conclusion :

§ il semble que la proposition thérapeutique du médecin puisse entrer dans 3 types de situation déterminées par une évaluation du risque sur le bénéfice :

1 le bénéfice escompté est important et la NA doit être mis en place :

état nutritionnelle décompensés à l'occasion de stress aiguë et parfaitement curables (infection aiguë, intervention chirurgicale)

dénutrition chronique d'apport relevant de cause psychosociale en l'absence de pathologie évolutive.

2 le bénéfice escompté est insuffisant et la nutrition est un acte futile :

état d' hyper catabolisme intense sans action possible sur la pathologie causale.

Pathologie digestive ne permettant plus une digestion satisfaisante

3 l'agression est importante pour un bénéfice incertain :

patients atteints de dénutrition à des stades de démence avancée, l'amélioration de l'état nutritionnelle modifiant peu ou pas l'évolution de la maladie cérébrale.

§

Fréquence de la dénutrition

§

Souvent insidieuse

§

La prévenir en mangeant de toout : pas de

régime restrictif

§

Penser à l’ostéoporose les carences en Vit et

oligo-éléments

§

La dénutrition est grave

§

Il faut dépister pour la corriger

§

La rénutrition restaure l’immuno-compétence